|

|

2024.12.24:潮来逍遥

|

|

|

|

「潮来」と書いて「いたこ」。

いわゆる難読地名に該当するのであろう茨城県内のこの地に赴いたのは、ちょっと面白い形の建屋を有するガソリンスタンドの実見が目的。

否、最近すっかりズボラになってしまい、それだけではなかなか遠方に出向く気にはなれぬ。

でも、潮来の近くには伝建地区を有する佐原もある。

ついでに久々にそちらも訪ねてみようかと思い立ち、目的が二つ出来て漸く重い腰を上げる出不精ぶりが我ながら何とももどかしい、というか哀しく思えなくもない今日この頃。

ともあれJR潮来駅にて降車。

近傍には、中低層RC造の旅館が幾つか建ち並ぶ。

いずれも和風の意匠をそこはかとなく備えた外観は、昭和半ばの建築と容易に推定出来る佇まい。

常陸利根川沿いに立地し、対岸には霞ヶ浦の水郷地帯が広がる。

客室からの眺望は素晴らしいのだろう。

それ以外に、著名な観光拠点若しくは交通の要衝としての位置づけがあるのか。

事前に何も調べていなかったため類似施設が建ち並ぶ地理的特性も判らぬまま、目的のガソリンスタンドへと向かう。

早朝、もしくは休日のせいか、営業時間外。

ひっそりと佇むその外観を暫し堪能する。

早朝、もしくは休日のせいか、営業時間外。

ひっそりと佇むその外観を暫し堪能する。

一枚のスラブを扁平なS字型にグニャリと曲げて二階建ての建屋を作り出す。

更に、S字の上辺末端を水平に90度曲げて前面に突き出し、給油等のサービスに供するヤードの一部を覆うピロティを成す。

立面がS字、平面がL字型のひとつながりのスラブ。

形態操作のアイデアとしてはとっても面白い。

恐らく設計者は、着想段階で大いに盛り上がったのではないか。

しかし実施段階で苦悩が待ち受けたに違いない。

例えば、屋内への雨水浸入防止に係る外表面の防水及び止水対策。

一枚のスラブが床から壁を介し屋上まで曲面を伴って一筆書きで連なる形態表現の中で、それぞれの部位にどの様な措置を施しつつ連続性や同一性を保つか。

その処理に係る苦労の跡が表層の経年変化に如実に顕われている。

とはいえ、全景に漲る形の強度はそんな枝葉末節を圧倒する。

敷地前面はバイパスとして敷設された直線道路。

疾走する車中にあって、外の風景は瞬時に過ぎ去る。

それでもなお十分に視認され、そして深く印象に刻み込まれ得る形。

その実現が構想段階から目論まれたのだろう・・・などと建物を前に好き勝手に思いを巡らせる。

以降、駅に向かって引き返しつつあても無く散策を愉しむ途上、引きが十分にとられた参道が目に留まる。

|

|

|

|

|

歩をそちらに向けると、立派な高麗門。

地図で確認すると、「長勝寺」と名付けられた古刹。

高麗門の先には、木部に塗装されたベンガラと周囲の樹々との対比も鮮烈な堂々とした山門が見える。

更にその奥に、豪壮な茅葺の本堂。

急勾配のたっぷりとした入母屋の軒裏は三手先に二軒扇垂木。

その下の裳階部分は二軒平行垂木。

そして柱間に桟唐戸が配される形式は典型的な禅宗様だな、などと寺社建築に対する浅い知識を改めて復習する行為が空しく思える程に、その佇まいはあまりにも堂々とした素晴らしいもので、暫し見とれる。

当初の目的以外の琴線に触れる建築や風景との出会いがあるから未見の土地を訪ねる行為はとても有意義で楽しい訳で、出不精に成り下がっている自分を大いに反省しなければならない。

もう一つの目的地、佐原については別の機会に。

|

|

|

|

|

|

2024.12.17:それぞれの孤独の浄土

|

|

|

|

千葉県浦安市内で、市の勧告に従わず無許可で家の様なものを自らの手で構築し続けた60代半ばの男性が逮捕された旨、数日前に報道された。

いずれの記事も、「工作物」「家?」「小屋」等々、用途を限定せぬよう表現に慎重を期している。

住宅用途に極めて接近した構造物でありながら、その様に言葉を選ばざるを得ぬほどに現況の位置づけは曖昧だ。

それゆえに、逮捕された人物の「市と自分の見解が違う」との弁明にも結び付く。

各社の報道には同じ画像が載る。

いずれも県警から提供されたもの。

隣接するマンションの共用廊下から撮影したと思しきその俯瞰画像に写る構造体は、敷地目一杯に戸建て住宅二層分に相当する高さまでコンクリートブロックを箱型に積み上げている。

その矩形の外郭の内側には、これまた上下二層の何らかの空間を木軸で作ろうとしているやに見受けられる。

構造上の考査が一切なされていない状況は明らか。

ディテールも施工手順も常道を逸している。

画像には、その構造体の手前に積水化学工業のドマーニと思しき戸建て住宅が近接するが、それは大して関心の対象とはならぬ。

ただ、ドマーニを含め戸建て住宅が密集する周囲の状況を鑑みると、該敷地が接道要件を満たさぬ旗竿地である可能性が窺える。

また、現場は自身が所有する住宅の裏庭部分の様にも見える。

いずれにせよ、再建築不可の厳しい土地条件。

よくぞ狭隘な私道を介して資材を搬入し、作業に当たったものだと思う。

その熱意はどこから来るものだったのか。

あるいは、本当の目的は何だったのか。

そんなことを考える時、ふと、かつて石山修武がその著「異形建築巡礼」に記したセルフビルダー達の仕事に想いが及ぶ。

氏が敬意のニュアンスも込めて「バラッカー」と呼称したそれらの面々は、恐らくは自身にとっての住処を構築すべく摩訶不思議な意匠を黙々と造り続けた。

それらの造形に対しても、氏は「バラック浄土」という詩的な名称を与えている。

今回の構造物をそれらと一緒くたには出来まい。

そこに顕れている外観は造形とは程遠い。

しかし構築に向けた動機は、もしかすると似た様なものがあったのかもしれぬ。

バラッカー達が、異形の構造体の施工に着手したのは概ね60歳以降。

しかも、いずれも男性であると石山修武は言及している。

そして今回の逮捕者も60代男性。

そんなところに妙な共通点が見い出せなくも無さそうだ。

自身の拠り所となる物理空間を漠然と想起しながら、何かに憑りつかれたかの如く構築に勤しむ。

それは一般的な概念で言うところの住まいとは別次元の領域、即ち自身にとっての「浄土」であったのかもしれぬ。

都市の公衆安全維持の面では決して許容される行為では無い。

しかしその孤独な創造に向けた熱意の源泉は何か。

あるいはそこに至った境地とは如何なるものか。

その内面にちょっと触れてみたい誘惑に駆られるところ、無きにしも非ず。

|

|

|

|

|

|

2024.12.10:メーカー住宅私考_199

|

※1:

A4サイズ11ページで構成されたパトリアのパンフレットと、6種の間取りが載せられた推奨プラン集。

※2:

「住宅メーカーの住宅」のページの「北海道の大和ハウス工業」の項参照。

|

|

|

JAグループが取り取り扱う「パトリア」と名付けられた住宅のパンフレットをお譲り頂いた。

表紙に載る外観画像は、明らかにミサワホームの「GENIUS休日の家」の和風モデル(以下、「休日の家」)。

各ページに掲載された内観も同モデルのもの。

しかし、どのページにも同社の名前は一切登場しない。

裏表紙に至って漸く、掲題の通り併記の形で登場する。

状況からすればODM、ないしはそれに近しい業務提携なのだろう。

「休日の家」の発表時期を鑑みれば、90年代半ばから00年代初頭の頃のパンフレットと思われる※1。

昭和40年代、住宅メーカー各社が事業を開始して間もない頃から、農協や漁協などの特定の団体若しくは法人との業務提携は行われていた。

その流れが近年に至っても継続している事実を示す資料になる。

さもありなん。

住宅メーカーにとっては大口の顧客確保。

提携する特定団体にとっては、商品開発の労力無しに高品質な住宅供給を実現。

住宅取得者にとっては、加入団体からの購入資金に関する低利融資や入居後の手厚い保証が得られる等、いずれにもメリットが見込める。

それゆえの業務提携。

例えば大和ハウス工業は、昭和40年代に北海道の農協連合会ホクレンと提携しホクレンハウスを商品化していた※2。

そこでは、本州以南で展開する鉄骨造ではなく木造が採用された。

それは、道内で大量且つ安価に木材が入手可能であったため。

あるいは熱的に不利になり易い鉄に比して木部材の方が気候的に都合が良いとの判断もあったのだろう。

地域性を鑑みた独自商品の展開。

そんな観点で各社の流れを追ってみるのも面白そうだが、結構大変な作業にもなりそうだ。

「パトリア」に関しては、何故「休日の家」が提携商品として白羽の矢が立てられたのか。

あるいは提携に当たり、JA商品として何か手を加えたところはあったのか関心を持つ。

前者は確認しようもない。

後者はパンフレットに付随する推奨プラン集で検証可能だが、しかしこちらもよくわからぬ。

というのも、掲載された幾つかのプランに何ら共通性が見い出せぬ。

添えられた立面図に「休日の家」としての外観の特徴が認められるのみ。

もはやプランに商品としての固有性など必要なく、外観にソレらしさを纏いさえすれば何でもアリなのか。

であれば、「休日の家」と「パトリア」を比較する意味も無い。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

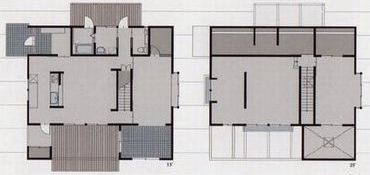

二階平面図

|

|

一階平面図

|

但し、「パトリア」の推奨プランの一つ、66-2S型は、「休日の家」のパンフレット掲載プランには見受けられぬ要素が確認できる。

例えば、三世代居住を想定し一階リビングの隣に親世代の居室を設けている点。

リビングと玄関ホール双方に出入り口を設けて動線の利便性を確保しつつ、いずれも一枚建具であるため室の独立性もある程度確保。

収納もたっぷりと取られている。

あるいは、キッチンや洗面室に連携した土間と勝手口の設置を提案している。

敷地の利用形態や接道状況にも拠ろうが、この造りはなかなか重宝かもしれぬ。

これらの措置は単なる一例か。

それとも、販売対象となる協会加盟者のニーズを分析した結果か。

当該パンフレットに接して少々関心を持った。

|

|

|

|

|

|

2024.12.03:鍵の手状交差点に纏わる記憶

|

※1:

長岡市が1980年代に作成した冊子「新長岡発展計画」に載せられた駅前通りの再整備案のイメージパース。

長岡市が1980年代に作成した冊子「新長岡発展計画」に載せられた駅前通りの再整備案のイメージパース。

道路の奥に、ちょうどアイキャッチとなる様な立地で「吉乃川」の広告看板を載せた建物が建つ様子が描かれている。

|

|

|

「建築外構造物」のページに「まいまいひめ」を載せた。

このパブリックアートが配された鍵の手状交差点について、ここに記す。

同ページにも書いた通り、この交差点は長岡駅西口広場前からの伸びる目抜き通りを500mほど進んだ場所に在る。

その交差点に面し、同市の老舗和菓子屋である紅屋重正が入った三階建ての建物が立地。

駅を背にして通りを眺めた際、その視線を塞ぐかの様に建っていた。

屋上には、地元老舗酒造メーカー「吉乃川」の広告看板が建物のボリュームと大して違わぬスケールで載冠。

強力なアイキャッチとなっていた※1。

いつ頃設置されたのかは判らぬ。

しかし同市在住時、物心がついた頃には、その看板はそこに在って当然といった雰囲気で泰然と立ち上がっていた様に思う。

巨大さゆえに、目抜き通りを往来する際には常に視界の中に意識され、夕刻以降もネオンで彩られ存在感を放っていた。

ために、同市を離れた後もそれは心象風景として残り、時折この地を訪ねた際、駅前に降り立つと遠目に存するその看板を確認して「帰ってきた」との感慨に浸ったものであった。

かようにあまりにも日常的な光景であったがために、写真を一枚も撮っていなかったことを今になって非常に後悔している。

そこに在って当然。

不変の風景と信じ込んで疑う余地など、全く無かった。

基壇としての下部の建物と共にその看板が除却されたのはいつ頃だったのか。

アイキャッチが無くなり、鍵の手状の交差点も線形改良が施され、それらによって塞がれていた視界が背後へと抜ける光景を目の当たりにした際の喪失感とも空疎感とも言えぬ感覚は、いまでも大して変わらぬ。

何かが違うという漠然とした想いは、遠隔地に住む者の勝手な感傷でしかないのだろうけれども。

|

|

|

|

|

|

|

その紅屋重正が入居してた建物を含む周囲一帯は、かつて再開発が検討されていた時期があった。

その内容を伝える1985年5月25日付けの地元紙・新潟日報に掲載された構想図が右。

右下隅角部の円筒形のボリュームは、吉乃川の巨大広告看板に変わるアイキャッチを意識したものだったのか。

その紅屋重正が入居してた建物を含む周囲一帯は、かつて再開発が検討されていた時期があった。

その内容を伝える1985年5月25日付けの地元紙・新潟日報に掲載された構想図が右。

右下隅角部の円筒形のボリュームは、吉乃川の巨大広告看板に変わるアイキャッチを意識したものだったのか。

当時、この記事を目にした際の気分は、それこそスクラップ帳に大切に保管するくらいワクワクしたものだった。

地方の小さな街の中で、大規模な建築の計画には大きな期待が見い出された。

同じ頃、駅の反対側では大型の商業施設とホテルの建設が相次いでいた。

その建設プロセスをリアルタイムで眺めていた際も、何とも高揚した気分を抱いたものだった。

建築が、夢や希望を紡ぐ力を持っていた時代。

それから四十年余りを経て改めて眺める目抜き通りの風景。

もしもその中に、記事になった再開発計画が実際に施行されていたならばどの様な佇まいを見せていたのだろう・・・などと感慨に浸る。

通り沿いには、往時の計画と同等若しくはそれを上回る規模の再開発事業が次々と施行され過去の記憶を留める情緒はほんの僅か。

それでもなお、帰ってきたという感慨がわく。

それがかつて住んでいた街のありがたさではあるのだけれども。

|

|

|

|

|

|

2024.11.26:再び、和室とは

|

※1:

戸建て住宅に関する同様の事例として、「間取り逍遥」の「戸建住宅.19:和室の消失,洋室の和様化」にて取り上げた間取りが挙げられる。

※2:

本文を書いている際、以前似た内容を記した気がして過去ログを確認したら、2024年1月23日に同じ題名で文章を書いている。

なので今回のタイトルには「再び」と付けた。

|

|

|

先週、東京ビッグサイト(東京国際展示場)に久々に出向いた。

目当ては20日から22日にかけて開催された「ジャパンホームショー&ビルディングショー 2024」。

といっても、巨大展示空間内に連綿と連なる各メーカーの新商品出展ブースには興味は持てず。

目的は、初日に同会場内のセミナースペースで開催された神戸芸術工科大学学長松村秀一氏の基調講演「和室学−世界で日本にしかない空間−」の聴講であった。

氏は、演題と同じタイトルの書籍を以前出版されている。

そこから更に何か新しい内容が加わるのか。

あるいは、50分の講演時間内で如何に和室について語り尽くすのか。

そんな関心からお台場まで足を運んだ。

冒頭、いきなりキング・クリムゾンやロッド・スチュワート等への言及から始まったのは意外だった。

そのネタから和室へと自然につなげる展開は面白かったけれども、その時点で既に時間配分破綻の気配。

終盤、残り時間を記したカンペをスタッフがしきりに氏に向かってかざす場面が何とも微笑ましかった。

やっぱり大学の先生ってのは、90分という時間単位が身体感覚として骨の髄までしみ込んでいらっしゃるのだろうな。

50分じゃ全然尺が足りぬ。

最後は思いっきりペースを上げ、鬼滅の刃で締めるとても興味深い講演でした。

途中で紹介された某ハウスメーカーが纏めた近年の戸建て住宅における和室の設えの変容。

あるいは住宅金融支援機構調べの地域別和室採用状況の変遷。

それらからは、氏が危惧される近年の和室の立ち位置の急激な変化が確かに見て取れた。

しかし果たしてそれは和室が消滅する傾向を意味しているのだろうか。

そもそも、今現在大抵の日本人が「和室」として認識し得る形式が完成したのは何時頃か。

講演の中では「東求堂同仁斎」としていたし、様々な建築史の教科書も一般的にそのように記述している。

その建立は大雑把に今から500年前。

即ち、和室そのものが講演会のタイトルにある通り日本固有の空間であるとしても、それが太古から在った訳ではない。

大陸文化を受容しつつ長い年月をかけて和様化し、同仁斎等に具象化され、更に長い年月をかけて庶民住宅へと一般化した。

一方、洋室はどうか。

これまた大雑把に200年ほど前に西洋文化が輸入され始め、これも一般化しつつ現在に至る。

しかし現在一般的に洋室とか洋間と称している部屋の設えは、オリジナルである欧米のそれとは趣を明らかに異とする。

それもまた、和様化の渦中と捉えられるのではないか。

00年代頃まで、戸建て・集合住宅共に少なくとも一室は辛うじて確保されていた和室すら洋室にとって変えられている傾向は確かに実感する。

例えば板状集合住宅に典型の3LDKプランにおける縦長リビングに隣接するバルコニー側居室や、横長リビングに続く中居室。

和室が定番だったそれらの部屋が洋室に取って代えられる傾向は地域差こそあれ確かに存する※1。

しかしそうして洋室にとって代えられた「最後の和室」は、洋室であるにも関わらず和室的な使われ方をする傾向も見受けられる。

床坐での利用。

あるいは、用途を限定しない使い方。

複数枚の引き戸でリビングと間仕切る建具の扱いも和室的ではある。

ミサワホームの創業者・三澤千代治氏は、日本の住文化は概ね400年間隔で大変革が起きているとお話しされている。

和室も、今まさにその渦中にあるのかもしれぬ。

であるならば尚更、日本人にとって和室とは何なのか。

同仁斎的な設えのみが和室なのか。

いま改めて熟考の必要がある※2。

|

|

|

|

|

|

2024.11.19:メーカー住宅私考_198

|

|

|

|

GENIUS往来の家。

2002年5月にミサワホームが発表したこのモデルを後年になって見知った際の第一印象は、同じ時期の同社の他モデルと同様、「普通」であった。

ちょっと気の利いたメーカーならばどこでもやっていそうな内外観デザイン。

否、決してレベルが低い訳ではない。

しっかりと纏まっている様には見える。

でもそれは、「質の高いありふれた住まい」でしかなく、それ以上深く詳細を確認してみようとの関心が持てるモデルではなかった。

玄関と階段の間にリビングルームを配した代表プランを一瞥し、「家族がリビングを生活動線として行き来するから「往来の家」とは何とも安直だネ・・・。」と受け止める程度に留まった。

最近、同モデルのパンフレットをお譲り頂いた。

タテヨコ30cm角、40ページ超の立派なもの。

折角貴重な資料を頂く機会に恵まれたのだから、しっかり読んでみようと表紙を捲って驚く。

冒頭に、家族の問題をテーマに有識者二名の結構重い小論がそれぞれ見開き2ページを使って切々と展開する。

共通するのは、引き籠りやいじめ等の子供を取り巻く社会問題は、父性の弱体化が原因として深く関わるといったもの。

更にページを捲ると、今度は一人の男性の内省がモノローグにて訥々と始まる。

社会に出て必死に働き、それなりの地位も獲得してきた。

しかし今まで家族をどの程度大事にしてきたのだろうか。

子供達との接し方に何か誤りはなかっただろうか。

父親としてもっとふさわしい立ち居振る舞いがあり得たのではないか。

冒頭で有識者が言及した社会問題と関連する逡巡を抱きつつも、しかしその子供達も独立。

自身の引退の時期もそんなに遠い未来の話ではない。

いわゆるアクティブシニア層に属する自身の今までを顧みつつ、そして今後を鑑みつつ、これから暮らす家の理想形を熟考する。

そんな内容。

連動して、積み重ねてきた人生が余裕や渋味として容姿にあらわれた男性を捉えた画像が載せられ、読者のイメージを補完する。

|

|

外観

外観

|

平面図(55-2Wタイプ)

平面図(55-2Wタイプ)

|

|

|

長々と語られる考察の過程に、妻も少しだけ登場。

双方合意の空間構成の在り姿が語り尽くされたところで、漸く当該モデルの具体的な紹介ページへと移る。

そこまで読み込む頃には、このモデルに係る商品企画の意図するところが何となく刷り込まれてしまう。

以降のページは、その刷り込みの下に目を通すから素直に腑に落ちる。

かくして、カタログを読み終えた際には何とも言えぬ読了感に満たされ、こんな住まいもアリだよナと考え始めてしまう。

私も、この雑記帳の場に、今まで大して気にも止めていなかった当該モデルについて何か書いてみようという気になってしまった。

販売資料として実に巧みな造り込み。

この手法は、既に同社の大ヒット商品である1976年発表のミサワホームO型のカタログにも見受けられた。

一つの家族の物語を想定した短文を各ページの画像に添えて住まいの在りようを強くアピールする構成。

その手法の深化と進展が、往来の家のパンフレットにも見い出される。

ページの途上に、代表プランを用いて三段階のライフステージとそれに対応した間取り変更の提案が載せられている。

最初のステージは、子供たちが独立し、夫婦二人だけとなった日常生活をより豊かに満喫するための当該モデルの魅力や特徴が纏められている。

二段階目のステージは、何らかの介護を想定し、子供世代(孫を含む)が同居する様になった際の三世代居住の在り姿が。

そして三段階目のステージは、自身がこの住宅での暮らしを終え、子供世帯が引き継いだ後の住まい方提案。

そんなロングスパンのライフサイクルのもと、自身と妻、あるいは親子、更には孫達との間の様々な想いが、住まいを通じ時を重ねて往来する。

モデル名称には、そんな意味も込められていたのかもしれぬ。

現状、同社のサイトの商品ラインアップに、当該モデルは見当たらない。

そこに込めたアクティブシニアをターゲットとした様々な提案は、果たして市場にどの様に受け止められたのだろう。

|

|

|

|

|

|

2024.11.11:再開発事業のその後

|

|

|

|

新潟県三条市。

かつて同じ県内の長岡市に住んでいた際の感覚では遠く離れた場所であった。

そしてその後も、同市を訪ね歩いた記憶は無い。

少し前に燕市のギャラリーを訪ねた件をこの場に書いた。

ならばこの機会に隣接する三条市内も散策してみようと思い立った。

東京始発の上越新幹線で一旦長岡駅に降り立つ。

早朝の市内を久々に小一時間散策した後、信越線に乗り東三条駅に向かう。

そこから燕駅には更に弥彦線に乗り換えるが、その待ち時間が二時間弱。

否、敢えてその様なスケジュールを立てた。

で、隣の北三条駅まで歩きながら途上の街並みを堪能。

北三条駅から改めて弥彦線に乗り燕駅に向かおうとの算段。

東三条駅前広場を横切る県道121号を西に歩を進め、接続する県道331号に差し掛かると両側にアーケードが連なる商店街が現れる。

住居兼自営店舗と思しき2,3階建ての建物が軒を連ねる。

その街路に直交する道路は、多くが車一台通るのがやっとの狭隘な路地。

使い古された言葉を用いるなら、ヒューマンスケールとでも言える優しい街並みに少々和まされながら歩を進めるその先に、しかし突然違和な風景が出現する。

五層に及ぶ巨大な自走式駐車場。

そしてその外周には、そこに至るまでの風景には無かった幅員の広い道路が敷設されている。

この手の施設があるならば、その先に大規模小売店舗が構えているのだろうと思い周囲を見渡すが、隣接して建つのは低層階に商業施設が入ったタワー型の集合住宅。

他に駐車場の規模に見合う商業ビルは確認出来ぬ。

|

|

|

|

|

※1:

昭栄地区市街地再開発事業。

本文右側の画像は、その事業エリア内に整備された公園から撮ったもの。

手前に、公園内の幾何学的なフォリー。

背後に低層2フロアに商業施設が入った高層住棟。

右手に自走式駐車場棟。

これらとは別に、更に左手に都市計画によって敷設された幹線道路を挟んでもう一区画、再整備エリアが設定され大規模な商業施設が建てられた。

駐車場棟は、その商業施設への集客を想定したものだったのかもしれぬ。

|

|

|

奇異に思いその場で調べてみると、高層住棟及び駐車場棟は1980年代に同市主導で実施された再開発事業※1。

かつては更にもう一棟、道路を挟んだ向かいの区画に大規模小売店舗棟が建てられていたらしい。

しかし、今は銀行に建て替えられている。

高層住棟の基壇を形成する低層2フロア分の商業施設も閉鎖されている。

それらの経緯についてここでは言及しない。

既成市街地の一部を丸ごと作り変えた当該事業がこの地域にもたらしたものは何であったのか。

あるいはこの事業の施行が無かったら、この界隈は今現在どうなっていたのか。

傍らに設置されている、当時の市長の名前が記された「昭栄地区市街地再開発事業完成記念の碑」を眺めながら暫し思案する。

再開発エリアを離れると街並みはもとの雰囲気に戻る。

伝統的な民家や擬洋風の医院建築。

昭和半ばに建てられたのであろう渋みのある低層の事務所ビルや商業施設。

このエリアの規模に見合ったスケールの建物群が織り成す風景を愛でつつ北三条駅へと向かった。

|

|

|

|

|

|

2024.11.04:変わりながらも変わらぬもの

|

|

|

|

JR長岡駅。

上越線と信越線が乗り入れ、更にかつては栃尾鉄道線も乗り入れていた。

いずれも高架ではないため、幾重にも敷設された鉄路を挟んで東西に設けられた駅前広場を往来するために地下自由通路が整備されたのは1955年。

長さは約150mに及ぶ。

かつて同市内に住んでいた際、線路敷の東側に住んでいた。

なので、駅舎の西側に広がる商店街に出向くため、この地下道は日常的に利用していた。

幅員は狭く天井も低く、そして照明も最小限。

雰囲気は文字通り、地下の闇空間。

その暗がりの中、東口側には通路の両側に店舗が幾つか連なり小さな商店街を形成していた。

居酒屋、骨董品店、花屋、クリーニング取次店。

更には「長岡水族館」と名乗る鑑賞用水生生物の販売店等。

それらが織り成す風景はどこか場末的な妖しさがあり、暗くてジメジメとした通路の雰囲気を強化していた。

地元では、懐かしい風景として往時の様子が今でも語り継がれている。

そう、懐かしい風景。

既にかつての雰囲気は無い。

いつの頃か、商店街は廃止。

表装も明るく清潔なものへと一新され、照度も改善された。

更に地下通路の用途に加え、後年その末端に整備された地下公共駐輪場へのアクセス経路としての新たな機能も付与された。

あるいは、線路敷を跨いで東西をつなぐぺディストリアンデッキも別途架構され、連絡経路の主役はそちらに移った感もある。

姿や状況は変われど、しかしこの地下道に降り立つと懐かしさが沸く。

それは例えば、通路の途中に生じている僅かな屈折。

あるいは同じく途上に設けられたニッチの存在。

そこには昔からボランティアの手によって花が活けられ続けている。

変わりながらも変わらぬもの。

そんなモノやコトの実在が、かつて住んでいた街に向ける視線に奥行きを生む。

翻って、建築はどうだろう。

例えば長岡駅の西口広場から目抜き通りを眺めた際、同地に住んでいた三十年前と同じ装いを辛うじて保つ建物はそれ程多くは無い。

土木系の都市施設が適切な修繕や維持管理を伴いながら永く現役で供用され続けるのに対し、建築の寿命はあまりにも短く儚過ぎないか。

所与の用途の喪失や経済情勢、そして老朽化などを理由にいとも簡単に取り壊され新たな建物に取って代わられる。

あるいは未利用のまま更地として放置される。

土木施設とて、全てが例外なく良好に保全されている訳では無い。

問題を抱えるものも少なくは無く、そしてその数は年々増えつつある。

しかしそれでもなお、土木に対する建築の劣勢(若しくは虚しさ)を感じてしまうところ、無きにしも非ず。

|

|

|

|

|

|

2024.10.30:アートとモジュール

|

|

|

|

新潟県燕市に立地するgallery SAIで10月17日から27日までの会期で外山文彦展が開催された。

御本人から事前にお送り頂いた案内状には、ギャラリーのオーナーによる紹介文。

その冒頭に、大学で建築を学んでいた経歴の言及があり、「ナ〜ンダ、やっぱりそうだったんジャン。」と、一人腑に落ちた。

外山氏のプロフィールの多くを知る訳でもなく、あるいは大して気にもとめていなかった。

しかし、mailのやり取り等を介して、建築について話が通じやすい人だなとは思っていた。

オーナーの文章にも、近作に関し「それは建築に近い手法とも言えます。」との分析。

今回は、四十年に及ぶ創作活動の回顧展の様相。

では、各年代の創作に対し建築側の視点からアプローチを試みるとどうなるか。

改めて確認する良い機会と捉え、会期終盤、現地に向かう。

|

|

※1:

内観。

玄関ホール正面に取り付く階段見上げ。

※2:

※2:

「徘徊と日常」の2024.10.27にも会場の様子を掲載。

※3:

※3:

当該雑記帳の2022.06.07及び2022.06.14参照

|

|

|

到着したギャラリーの前で、やや困惑する。

そこに在るのは、昭和中頃に建てられたと思しき一軒の日本家屋。

周囲に埋没する様に、やや広めの戸建て住宅がそこに在るのみ。

子細に見れば、外壁には手が加えられているし、ギャラリーの表示も控えめに設置されてはいる。

しかし、戸建て住宅然とした雰囲気に変わりはない。

見ず知らずの他人の家にお邪魔する様な心持ちで、恐る恐る玄関引き戸を開ける。

屋内はきれいにリフォームされていて、生活の痕跡はほぼ消去されている。

けれども真壁構造の内観はそのまま※1。

つまり、尺モジュールに従った造作が室内に現れる。

作品の展示にあたっては日本古来のそのモジュールを意識せざるを得ぬ。

通常のアートスペースの様にプレーンではない空間で如何に個展を構成するか。

その点に関心を持つ※2。

訊けば会場は元は会社経営者の自宅。

ために、多数の室を擁する。

回顧展を開催するにはうってつけのスケールだが、ぞれぞれの部屋に居宅であった頃に象られた床の間や押入等が遺されたままとなっている。

加えて、日本家屋ゆえの室どうしの繋がりによって生成される奥性や連環。

それらの特性を活かし、部屋ごとに展示が企てられる。

“場に仕掛ける”とは、同氏が古民家を活用したアートスペース「ギャラリー湯山」にて二年前に開催した展覧会の際に掲げたテーマ※3。

方向性は同じながら、会場となる建築の成り立ちの違いから今回の仕掛け方は全く異なる。

ギャラリー湯山では外部環境との積極的な関わりも試みられたが、今回は建具は全て閉め切られていた。

仮に開放したとしても、湯山と同様の外部環境は望めぬ。

その分、インテリアとの関係がより強く立ち顕れる。

そこに視覚化された建築モジュールとの関わり方を含め、半ば謎掛けの如く所々に作者が企んだ“場への仕掛け”を暫し堪能した。

とはいえ、どこまで読解が出来たのか心許ない。

当然誤読もありそうだ。

会期後、外山氏のBlogには、早速企ての一端が披露された。

「そうだったのか!」と、驚くと共に愉快にもなる。

今後も種明かしを含む個展に纏わる言説が諸々述べられるかもしれぬ・・・と、ちょっとだけ期待しておこうか。

|

|

|

|

|

|

2024.10.24:メーカー住宅私考_197

|

※1:

セキスイハウスE型施工事例

セキスイハウスE型施工事例

※2:

ホームコア施工事例

ホームコア施工事例

※3:

工種の統合、もしくは多能工の導入の考え方が、後に内外装を兼ねる多機能素材PALCを帳壁として用いたミサワホーム55に繋がったと捉えると興味深い。

|

|

|

「住宅メーカーの住宅」に積水ハウスの「セキスイハウスE型」※1を追加した。

昭和40年代に発表されたこのローコストモデルに今まで大した関心は持っていなかった。

しかし、9月30日の雑記に書いた住宅地に出向き、当該モデルが結構な密度で建ち並ぶ様子に接していたらスイッチが入ってしまった。

幸い、同モデルに関する資料が僅かながら手元にある。

それらに改めて目を通しているうちに、文章を取り纏めてみたくなった次第。

その過程でこぼれ落ちた内容をここに書き留めておく。

例えば、15種の規格型の間取り。

「住宅メーカーの住宅」に載せた文章では表現を和らげたが、特に魅力や関心は見い出せぬ。

それこそ、朝、上司に設計条件を告げられ、今日中に15タイプ用意せよと指示され取るものも取り敢えず作成したといった印象。

それが、E型の4年後に同じく平屋建てローコストモデルとしてミサワホームが発表した「ホームコア」※2となると、様子が全く異なる。

「中央コア」若しくは「ジョイントスペース」といった、その後暫くの間同社の商品体系の礎となる設計手法の萌芽がそこに見てとれる。

そこに、単なる廉価な狭小住宅との評価に留めぬ魅力を同モデルに付与する。

但し、住み易さを考えると、E型の方が素直なのかもしれぬ。

凡庸であることが住まいとして劣っていることにはならぬ。

逆に、先進的であることが優れていることとも限らぬ。

その評価は難しい。

技術的な視点と、住まう行為に向けた評価。

E型とホームコアには、その距離が見て取れる。

内装についても然り。

E型ではローコスト化のために簡素な取り纏めに注力しつつ、用いられている部材は概ね往時の平準的なもの。

一方のホームコアは、工種の整理統合や部材の新規開発にまで踏み込んだ。

例えば、室内の壁に外装仕上げ材を持ち込む。

あるいは、断熱材を芯材に用いた薄型畳を開発する等々。

中古住宅として販売中のホームコアを実見した際、リシンが吹き付けられた内装をみて、「本当にこの仕上げだったのか」と驚いたものだった※3。

畳も、今となっては薄型は普通だが、当時は抵抗が強かった旨、内橋克人著の「続々続々匠の時代」に記されている。

住宅の工業化と保守的な市場ニーズとの乖離。

そのジレンマを抱えつつ、工業化によって新たな住文化を切り拓こうとする気概が往時のミサワホームには漲っていた。

一方の積水ハウスは、工業化は住み心地の良い住宅を提供するための一手段との捉え方であった。

果たして今、市場の価値判断はどちらに軸足が向いているだろうか。

|

|

|

|

|

|

2024.10.15:大同生命札幌ビル

|

※1:

旧大同生命札幌ビルの中間層に設けられた空中庭園

旧大同生命札幌ビルの中間層に設けられた空中庭園

|

|

|

札幌駅前通りに連なる凡庸なオフィスビル群の中にあって、建替え前の掲題の建物は少々異彩を放っていた。

地上二層の基壇と基準階を成す上層五階以上のボリュームに挟まれた中間層に大きくピロティ空間を挿入。

空中庭園※1を形成し、地上部からアクセスする螺旋階段を収めた円筒形のボリュームを交差点に面した建物隅角に配した構成。

建てられたのは、1975年。

設計は黒川紀章。

となると、三,四階に設えられた空中庭園は、さしずめ中空に持ち上げられた“中間領域”といったところか。

その中間領域へと地上を行き交う人々を誘うためのアクセス経路の工夫も含め、設計意図が極めて分かりやすく表現された外観が、周囲とは様相を異にしていた。

しかし無目的に滞在可能なはずの都市の公共的空中広場は、私が訪ねた際にはいつも閑散としていた。

企図された仕掛けは、その供用において十分には機能してはいなかったのかもしれぬ。

管理は行き届いており、いつ訪ねても植栽を含めて小奇麗に整備されていたし、広場に面して設けられたギャラリーや、あるいは地上レベルとは異なる都市景観への眺望等、なかなかに興味深い空間であったのだけれども。

|

|

|

|

|

|

|

建替え前

建替え前

|

|

建替え後

建替え後

|

そんな当該ビルが数年前に建替えられた。

基壇と基準階を明確に分ける構成は、かつての建物を踏襲していると読み取れそうだ。

但し、双方の中間層としての中空ピロティは存在せず。

替わりに基壇二階部分の隅角にかつての空中庭園を思わせる広々としたラウンジが設けられた。

二層吹抜けの十分な天井高。

そしてほぼ天井高目一杯の巨大なガラスの外部建具は開閉可能で、外部の気候に応じ内外の関係を多彩に演出する。

なるほどかつての空中庭園は、吹きさらしであったから冬季の利用は困難であっただろう。

そんな過去の経緯を鑑みた現実的な措置として考えられたものなのかもしれぬ。

但し、そのラウンジに至るには、一旦建物屋内のエントランスロビーを介する必要がある。

かつての様に接道部に面した螺旋階段で直接アクセスできる訳ではない。

だから、形態は踏襲されていたとしても、そこに新たに整備された空間は、かつてとは性質が全く異なるものなのかもしれぬ。

内外の位置づけが曖昧な中間領域ではなく、屋内化された豊かな公共空間。

果たしてそれが、旧建物の中間領域の継承と位置付けられ得るのか、あるいは過去のそれに込められた設計意図以上の豊かな公共空間として十分に供用され得るのか。

そんな事々に関心をもって眺めてみたい建物である。

|

|

|

|

|

|

2024.10.07:ミサワホーム・ドメイン補足

|

|

|

|

先月、「住宅メーカーの住宅」のページに「ミサワホーム・ドメイン」を追加した。

1983年に同社が発表した企画住宅。

もともとこの雑記帳の場にて不定期に連載している「メーカー住宅私考」の中で、2021年の2月から3月にかけて4回にわたって書き散らしたものを再構成して登録した。

再構成にあたり加筆ないしは記載から外した内容もあるため、雑記帳の方はそのまま残しておく。

一旦雑記帳に書いて、後年住宅メーカーの住宅の方に移設した例として、積水ハウスの「フェトーのある家」やミサワホームの「NEAT INNOVATOR」がある。

当該連載は、2012年2月から書き始めて、その連載数も190を超えた。

まさかここまで回数を重ねられるとは思っていなかったし、これからいつまで続くのかも定かではない。

そもそもタイトルに通し番号を付ける意味も何だか分からなくなってはきたが、そこは私設サイトの気楽なところ。

これからは、今まで書いた内容を見直したり新たに知り得た事項を追加しながら、同様に「住宅メーカーの住宅」のページに移設するケースが増えるかもしれぬ。

引用画像は、発売されて間もない頃のドメインの新聞広告切り抜き。

左が1983年11月。

右が1984年3月のもの。

それぞれ、大きく「一家両得。」「一居六得。」の文字。

いずれの一挙両得を捩ったもの。

後者の方が、より御利益がありそう。

同じ文字遊びでもインパクトが違うものだなと往時思ったものだった。

そんな当該モデルに関しては、発想が実に(当時の)ミサワホームらしくて面白いとの印象を持った。

これから高齢社会が更に進行し、定年退職後の生き甲斐や生活の安定などを目的に、在宅起業を行うケースが増えるであろう。

そんな近未来を想定したモデルを発表する。

「20年、30年先考えてますか? ミサワホームは21世紀を捉えた!!」という、同社の当時の広告の決まり文句そのままの先進の発想が、当時の同業他社にはない同社ならではの先進の商品企画の妙がそこにはあった。

そして単に器を提案するだけではない。

器を有効活用するためのソフト面のフォローとして、各種出版活動も並行させる企業姿勢にも感心したものだった。

但し、その発想を具体化した内外観については、特に新鮮に思う点は無かった。

既に手慣れた手法によってそつ無く纏められているといったところ。

その印象は、今も当時とは変わらず。

従って、文面もそのような組み立てで纏めることとなった。

|